13日目

「はぁ~~~!!?? 遺跡が稼働してやがった、だとぉ!?」

遺跡と海の町アンブロシアは海洋考古学研究機構《アクエリア》、その一角でドスの利いた大声が上がった。

大声を上げテーブルをぶっ叩いたのは二人がけのソファーに腰掛けていた黒髪の大男、ガルムである。その差し向かいでテーブルを挟んで同じくソファーに座っていた金髪の男、ルカーディアは広げていた書類をサッと掴んで頭上に退避させた。ガルムの一撃で、コーヒーカップが大きく跳ねて倒れてしまったからである。注がれていたブラックコーヒーは盛大に溢れたが幸いな事に注いで時間がたっていた為か、被害は逃し損ねた足を濡らしてガルムが「おわぁ!?」と悲鳴を上げた程度ですんだ。

「……落ち着いて下さい」

「むぐ」

慌てて飛んできた別の職員がテーブルと床を綺麗に拭き清め、ガルムに乾いたタオルを手渡して立ち去った後でルカーディアは冷たい眼差しを送れば、流石に事の元凶である張本人は黙り込む。が、どこか不服そうな眼差しはそのままであった。

「ともあれ、もう一度言いますが。……あの、貴方達に依頼で調査していただいた遺跡が一時的ではありますが稼働していた形跡を発見しました。つい、数日前のことです」

「何ですぐ知らせなかったんだよ……」

「痕跡を見つけたと言っても微かなものです。検証すらせずに伝えたとして、間違っていたら余計な迷惑がかかるでしょう? その為の配慮です。……が、待たせただけの成果は得られました。確かに、遺跡は稼働していました。そしてその事態にエルゥさんが関わっている可能性が非常に高い。……証人からの証言も取れましたしね」

「証人、だと?」

訝しげな顔で足を拭き終わったタオルを適当にソファーの空いた背もたれへと引っ掛ければ、ガルムはルカーディアへと視線を向ける。

「調査の際に、貴方達に船の提供を依頼していた船主の方です。あの日の夜遅く、エルゥさんが訪れ遺跡に用事があるから船を貸して欲しいと言われた、と。船は翌朝港の桟橋まで帰ってきていた為、気にしていなかったという話です」

「いやちょっと待て、アイツは戻ってきてねぇんだぞ? それなのに船だけ戻ってきてるってのか?」

「魔力探知に長けた研究員に船を調査させた所、水精の気配が色濃く残っていた、との事です。……長時間戻らなかった場合、自動的に船を返すようにと事前に命令していた可能性は高いかと」

「あの馬鹿……」

ガルムは大きく舌打ちをした。借り物の船だとわかっているからこそ、の無茶か。確かにあの近海は街からは多少遠いがかと言って遠すぎず近くを漁師の船が通りかかることも多い。それを見越して、船だけ帰させた……というのは充分にやりかねない、とガルムからしても思うからである。

「今まで街を出る人々の方を重点的に調査していたのでこれは完全な見落としですね。遺跡の方も危険は排除して頂いていましたから、その情報が入り次第急遽調査を行いました……が、コチラは少々厄介な事になっている様子でして」

「どういう事だよ……というか、オレにソレを言われても判らんかもしれんぜ。元より、遺跡の仕組みとかは門外漢過ぎてね」

単純な機構の仕掛けならともかく、あの海中遺跡は魔術的な方面の仕掛けが非常に多かった。ガルムはしかし魔術に関しては全くズブの素人である。まず自分自身で使える素養も無いのが災いして、そっち関係の知識はこれっぽっちも身につけて居なかったからだ。だから、そういう方面も含め様々な研究をしているルカーディアの説明を理解できる自信は正直、皆無と言ってよかった。

ガルムの苦い顔を見たからだろうか。ルカーディアはニコリと、それはもう音のしそうな胡散臭い笑顔を浮かべて見せれば口を開いた。

「ご安心下さい。猿でも分かるようにご説明しますので」

「お前、オレに喧嘩売ってんのか……?」

「まさかまさか。……さて、遺跡ですが……まずは周辺海域の魔力濃度が明らかに異常値を示していました。大規模な儀式魔術でも行った後に近いです。その濃度の一番強かった箇所が、遺跡最奥になります」

「遺跡の最奥? ってー事は、何か壁から生えた枠みたいなもんがある場所だっけか。アレが全部の原因だって?」

「その可能性は高いかと」

ルカーディアは、避難させていた資料を再びテーブルの上に戻す。幾つもの羊皮紙の束だ。遺跡の全景だろう図面や、或いは内部の詳細調査の報告書、或いは走り書きだらけのメモのようなものも含まれている。そのうちの一枚を抜き出して、ルカーディアはガルムの前へと差し出した。

「我々は、エルゥさんの報告書にある通りあの四角い石の枠組みを『門』と仮定し詳しい調査と分析を行いました。その結果、判った事なのですが……あの『門』は、別の場へと空間を繋げるためのものである様です」

「空間を、繋げる……だと? 今ひとつ想像が出来ねぇんだが……」

「簡単にいえば、好きな場所に赴けるドアのようなものです。普通のドアは開いても在るのは部屋ですが、あの『門』が繋ぐ先は別の場所なのです。例えば山であったり、或いは海であったり、もしかすれば空の向こう側……なんて事もあるかもしれませんね」

「そんな無茶な代物……」

「前例はありますよ。〝星海ゲート〟と呼ばれるものをご存知ですか? 賢者の塔でも目下研究中で詳細が不明な代物ではあるのですが……今回のこの『門』はまさに、その〝星海ゲート〟の一種ではないかと思われます」

「断言できる理由は」

「〝星海ゲート〟と分類されるものの特徴を持っているからです。まず入り口とされるゲートが存在すること。そしてそのゲートが異なる場へ瞬間的に移動する事を可能にする物……つまり転移装置としての機能を備えていること。この二つです」

ルカーディアは別の書類を差し出してくる。それを見たガルムの顔が険しいものになった。ずらりとそこに書き出されているのは無数の数字と文字の羅列だったからだ。少し見ているだけで眼精疲労がこれ以上無く溜まりそうな光景に眉間を揉みながら唸る。

「……そう言い切るだけの根拠は在るんだろうな?」

「ええ勿論。こちらの書類はあの『門』周辺の空間に残る時空間の歪みを計測したものです。通常空間に比べあの場の安定率は非常に悪いですが、時間と共に改善傾向が見られました。もう数日もすれば通常レベルにまで落ち着くでしょう。……歪みの変動がこうして現実に観測できたという事は逆に、歪みを誘発した事象も存在すると私は確信しています」

「それが、『門』による空間転移……って言いたいのか?」

「ええ、仰る通り」

頷くルカーディアが次に手に取ったのは遺跡を中心とした周辺海域の簡易地図だ。

そこには走り書きの様な書き込みとともに、フリーハンドで不可思議な紋様が書き込まれている。

「コレは見ての通り、あの近海の地図です。その海底に残る魔力痕からこの近辺に長大な範囲で展開された魔法陣の形跡を確認しました。単純な図形と古代魔術文字を組み合わせたものですが、術式解析班からの報告によればこの近辺で発見された古代遺跡の内部移動用の機構に用いられる事もある簡略転移術式に似通った箇所が発見されています。……ただし、こちらの方がより高度かつ綿密な術式だったそうですが」

細い指先が地図の表面に書き込まれた紋様をなぞる。遺跡をその中心においてかなりの範囲に円を描くようなカタチで線が刻まれていた。その外周や内周には四角やら三角やら直線やら曲線やらがまるで子供の落書きのように溢れている。そのどれもが意味を持つカタチだ、と語るルカーディアにガルムは疲れの滲む真紅の眼差しを向けた。

「……で、アイツがその稼働していただろう遺跡に入り込んでたとして……何が起きたと仮定した?」

「あの夜、何らかの理由であの遺跡に戻ろうとしたエルゥさんは予期せぬ遺跡の稼働状態を調査するために内部に入り込んだモノだと思われます」

「外で行方不明、って可能性はないって事か?」

「時空間の揺らぎは非常にか弱いものなのです。通常の空間ではそんな細やかな力は周囲にろくな干渉を及ぼすこと無くかき消されてしまうでしょう。余程強い力を集中的に収束させない限り、超長距離転移に見合う程度の歪みの発生は困難かと思われます。そしてあの転移術式の中心地は間違いなく、あの『門』でしたからね」

「成程? ……って事は、アイツは遺跡の中央に馬鹿正直に突入して……」

「『門』の起動に巻き込まれた。つまりは、何処かへと空間転移を果たしてしまった……というのが現状だと思われます」

「何処かへ、か」

深い溜め息を落とす。まさかこんな面倒になるだなんて誰が予想していただろうか。ただ時間がかかるだけの、簡単な依頼だった筈が今や行方不明騒ぎにまで発展している。しかもソレには古代遺跡が絡み、よりにもよって最もその分野に長けている存在が被害対象になるとは。頭痛がして、ガルムは顔を伏せた。

その姿に、流石に様子を窺っていたルカーディアは静かに別の職員を呼び寄せた。何事か耳打ちし、下がらせる。それを横目に見ていたガルムは胡乱な表情で顔を上げた。

「……何だ」

「貴方に渡すべきものがあります」

「オレに?」

眉間に皺が寄る。

あまり良い予感はしなかった。そして、大体こういう予感は当たるものだ。

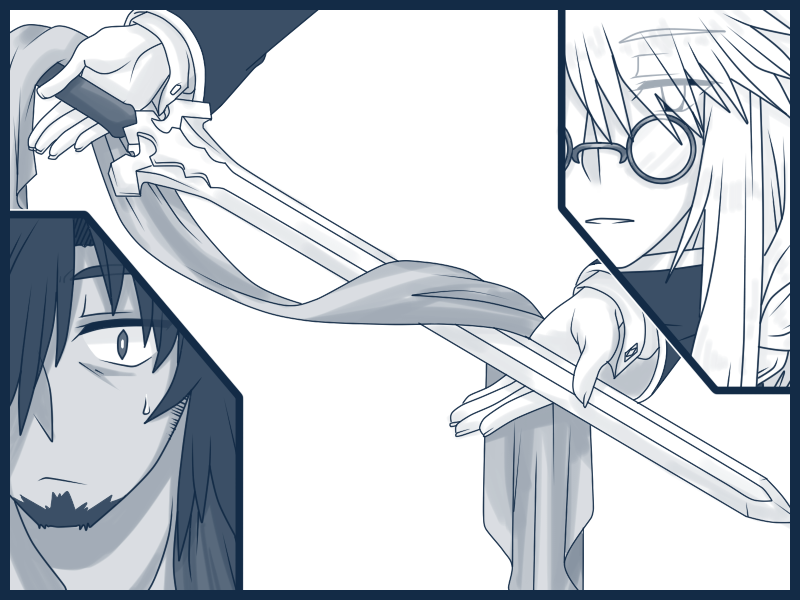

「……コチラを。遺跡の最奥、『門』の間の隅に沈んでいたものです」

「……!」

先程耳打ちされた職員が持ってきたのは一振りの剣だった。シンプルな形状の剣だ。余計な飾りはなく、蒼染めの竜革が巻きつけられた柄以外に華やかな要素は何もない。しかし、鋼にも似た刀身の奥ではチラチラと炎の気配がする……そんな剣だった。

ガルムは息を呑む。見覚えはあった。見間違えるはずもない。火竜『イア・ネゥルク』を打ち倒しその角から切り出され磨き上げられたその剣は、そう簡単に落ちているような代物では無い。ならばそれは確実に、何時も自分の相棒が腰に携えていた得物だったからだ。

「竜角の剣……」

「やはり、見覚えのある品だったようですね。……持ち主の姿は精霊の助力を借りくまなく調査しましたが見つかっていません。ですので、貴方にお渡ししておきます。私達が預かっているよりも、その方が余程良いでしょうから」

「そうか」

「何にせよ、原因は判明しました。これから『門』の術式を詳しく解析し、繋がる先と起動方法をコチラからも調査していくつもりです。……我々は、この道の専門ですからね。必ずエルゥさんの居場所を突き止めてみせるとお約束いたしますよ」

「……、……悪いな」

一瞬の躊躇こそあれどガルムは剣を手に取った。決して軽くはない、ズシリとした重みを感じながらも瞳を伏せる。

そんな様子に、ルカーディアは眼鏡の位置を直しながらも問うた。

「……諦めてなどいないですよね?」

「まさか」

ルカーディアから投げられた問い掛けに、鼻で笑ってガルムは瞳を開く。その顔には先程までの何処か陰鬱な気配は既にない。獰猛さすら感じさせる不敵な笑みを浮かべて見せれば、低く笑う。

「アイツはどんな所に居ようが、きっと今も無事だろうさ。無駄に適応力の高い女なんだ。オレなんざより、よっぽどな……ま、さっさと見つけて流石に一発引っ叩くぐらいはさせて貰わねぇとだし、宜しく頼むぜ。ルカの旦那」

その手が堅く握りしめる剣は、静かに内に秘めた炎を揺らめかせた。

……まるで主の無事を確信しているかのように。

■ □ ■ □ ■

「……くしゅんっ!」

「エルゥさん大丈夫? 風邪?」

『この様な炎熱の地で風邪、とは豪気な話だな』

灼熱の海《レッドバロン》の一角を泳ぎながらくしゃみをしたエールステゥに、オルキヌスとランプの魔神がそれぞれに声をかける。エールステゥは慌てたように鼻を擦りながら首を横に振った。ほんのりと頬が紅いのは、何もこのあたりの海底火山の照りつけだけではあるまい。

「ち、違う違う! ちょっと、鼻がムズってしただけで……そういうのじゃないから!」

「本当? それなら良いけどさ」

「大丈夫だよ! 本当に!」

『ふむ……なら、誰ぞが汝の噂話などしているのかもしれんな』

「噂話、かぁ……」

何となく心当たりは無くはない、と思えばエールステゥは頭上を見上げる。炎に照らされ青い筈の海は赤く煮え立っているが、見上げた先で水面から覗く太陽の輝きや差し込んでくる光はどこの海も変わらない。

最近は忙しくてすっかり忘れていたが、この世界に跳ばされる前まで一緒に行動していた腐れ縁の相手は今頃何をしているだろうか?

「……もしかして、バカンスしてたり?」

あのアンブロシアという町は、観光地としても密かに人気だと聞いたことがあった。全ての仕事を終えてしまった上に自分が居ないならば、彼はゆったりくつろいでいたりするのだろうか? 或いは、観光地のぶらり歩きなんて数日もすれば飽きてしまって定宿に一足お先に戻ってしまったりするだろうか?

「ガルの思考は読めないからなぁ……ホント」

悪友で戦友で腐れ縁。まさにそういう間柄である相棒の言動は、基本的には年上とは思えない破天荒さとフリーダムさ、そして我が道を行くと言わんばかりの気紛れさばかりだった。だからだろう、まさか自分を本気も本気で案じ続けているなんて思う訳もない。

エールステゥは溜息を一つ落とせば先を行くオルキヌスを見た。今頃、本来の世界で何をしているかもわからない相棒よりも今はこの少年のほうが心配だったからだ。

先日から、彼の様子がおかしいのである。

いや、正確には彼の目の様子がおかしいと言うべきか。

どうも目が見えなくなっているようなのだ。それも、片方だけ。エールステゥが確認した彼の左目は、潰れては居ないのだが十字の傷が入っていたのである。一体そんな傷をいつの間につけたのか、何で傷を負ったのか、原因はわからない。彼自身がその原因を知っているのかも現状では不明である。問い掛けたが、オルキヌスはソレよりも別のことを気にしていたからだ。

「女性の声、だっけ……」

あの時、オルキヌスの異変に気付いた場所である厨房には人の気配はなかった。勿論、エールステゥもオルキヌスにそれ以前に姿を隠して声をかけた覚えはない。大体、声をかければそれなりに聞き慣れてきている声だ。気付かれないはずもない。

ならば一体何が、あの少年に声をかけたというのだろうか。

「タダの幻聴ならいいんだけど……」

現状ですら、ランプの魔神との契約……なんていう厄介な状態にある身なのだ。コレ以上の厄介事を抱え込むという姿は、流石に心配にもなる。……他人の心配をしている場合か、と元の世界に残してきた相棒辺りに聞かれたら言われそうだが。

「とりあえずは暫く様子を見なくちゃ、だね」

瞳への十字の傷。それと共にオルキヌスの視覚は失われている。勿論片方だけだが、それでも今まで両目で見てきた世界とは異なり視野は狭いはずだ。エールステゥやランプの魔神の助力で、その広がってしまった死角を何とかカバー出来る様に協力しなければいけない。

……特にこの先、今よりも危険な海域に進んでいくならば尚の事。

そんな決意を胸に秘めエールステゥは炎熱の海の遺跡を行く。

まだまだその先行きは、どこまでも不透明なのだった。