|

5日目 |

本格的に探索が始まったのは、三者共に海底探索協会の試験を終えた翌日からの事だった。

船を組み合わせたり、或いは浮く建材を利用し造られた人工的なフロートや島以外が存在しないこの世界では、移動手段は泳ぐか或いは海上移動が可能な乗り物を利用して、という事になる。何と言っても探索するメインは海の上ではなく水底なのだから、空をゆく……なんていう面倒な手段を取る者も少ないだろう。

勿論、エールステゥ達も条件は同じだ。海の上を行き、そしてたまには休めるだけの手段が必要である。さて、とエールステゥは思案を巡らせた。

自分自身は泳ぐこと自体は得意だしそれなりに遠泳も可能とは言え、流石に泳ぎ続ける事は厳しい。どれだけスキルストーンの加護のおかげで楽が出来るとは言っても所詮は細やかなもの。そんな体力もないし、あまり無理をしては水死体の仲間入りをしかねない。ましてや仲間も居るのだ。

……まぁ、一人(いや、一柱というべきか?)はあまり関係無さそうなのだが、エールステゥも残る一人も悲しいかな普通の人間なのである。この先を思えばこそ、無茶は出来ない。

どうしたものか、と頭を悩ませていた所に助け舟を出したのは同行する旅の仲間の一人である少年……オルキヌスだった。彼は仲間たちを連れて船着き場まで赴けば、一艇の漁船を指し示す。

「これ、俺の船なんだ。いつもは仕事に使ってるヤツなんだけどね」

漁師だ、と自己紹介した彼の船は一人乗りにしては大きいものだった。船の長さ自体は10メートルと少しといった所だろうか。水路の街をゆくゴンドラにも似ているが、全体的にはもう少しシャープな印象がある。カヌーとゴンドラの中間を取った風にも見えた。

ただのカヌーと違う印象を与えるのは船の中程から後方に設けられている客室部分だろうか。客室、といってもそうたいしたものではない。ちょっとした屋根と壁があって、中に平面の床が整えられているという程度だ。それでも人ならば二人は軽く入れるサイズだし、これがあれば船上で天候が多少変わっても休むのに苦労はするまい。この部分だけ取ればゴンドラ風である。

しかしそれでもゴンドラだ、と言い切れないのはその片側に張り出す浮子の存在だろうか。海洋民族などがよく使うアウトリガー・カヌーに似ている。外海の波で船が転覆しないための仕掛けだ。左右にではなく片側だけなのは、うねりによる船体の破損を危惧してのものだろう。

後方には乗り手が扱うのだろう櫂があった。コレを使って操るという事だろう。勿論他にも色々な装備が船には備えてあって、使い込まれ具合を見れば確かにこの少年が若いながらも漁師として一人前に活動していただろうことが窺い知れる。

何にせよ、移動手段は確保出来たことになる。そうなれば後は出発するだけだ。

とりあえず必要な物品を手分けして買い込めば、二人と一柱は海へと漕ぎ出したのだった。

※ ※ ※ ※ ※

試しに、と繰り出した海はテリメインにある七つの海のひとつ……俗に、穏やかな海《セルリアン》と呼ばれる海域である。

その名前に違わず波は低く穏やかで、風も激しくはない。大きな気候の変化も無い様子はまるで内海の様だが勿論周囲に島影などはなかった。水の透明度も水温自体も高く、水底には珊瑚礁がアチコチに点在する様からしても豊かな海であることが窺える。海自体も深い場所は少ない様だ。

周りを見れば同じように海に船を漕ぎだす面々もチラホラと遠目にあった。中にはどうやら観光客まで居るようでエールステゥは小さく笑う。

最初はこのあたりで小手調べ、といったところなのだろう。まあ当然といえば当然か。七つの海をこれから探っていくのだから、手慣らしは必要である。船を程度固定すれば、仲間とともに海へと飛び込んだ。

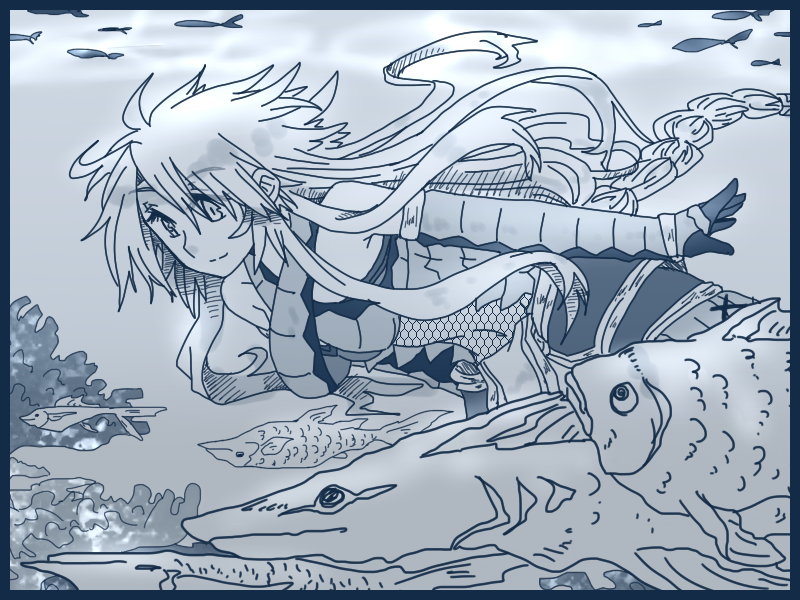

身体を包む柔らかな水の感覚に瞳を細める。

どこまでも広がる鮮やかな青は、かつてよく泳いでいた海を思い起こさせた。

水中で体勢を整える。本来なら水圧や水の流れに影響されるだろうそういった行動ひとつも酷く軽い。これがスキルストーンの加護だろうか、と衣装に取り付けた紅の魔石に手を触れる。ほのかに感じる魔力の気配。それは、海に入り込む異物である存在を優しく包み込み、導くように感じた。

足で水を一蹴り。前方に伸ばした指先から更に前へと、水の流れが生み出された。ただその流れに身を任せるだけであっという間に海の深みへと身体は運ばれていく。

普通の水の中ならば、深みに潜れば潜るだけ空気が必要だ。体内に溜め込んだそれを、少しずつ吐き出す様にして潜っていくのが当たり前だった。しかし今はその心配が必要ないことをしみじみと感じる。

水面の輝きが遠くなっていっても、身体に負荷は殆ど感じなかったからだ。それどころか息苦しさだってない。エールステゥは慎重に、海中で口を開く。深呼吸を一度。……水は口の中に入ってくることはない。海独特の香りが強い空気が、確かに肺に満ちただけだ。

「……この世界の海限定なんだろうけど、この石は本当スゴイね……」

スキルストーン。

これがなければ、まず海底探査など出来はしなかっただろう。

ふと横を見れば、透明度の高い水のおかげで同じように海に潜る仲間の姿が良く見えた。片や漁にも使うのだろう銛を手に、片やランプから湧き出る不思議な両腕で水中をかきながら海の中をスイスイと移動している。銛を持った方……オルキヌスが手を振っているのが見えた。

「エルゥさーん! 今日の晩飯、魚でイイ!?」

「そうだね、せっかくの海への船出だし。まずはお魚の味を見てみようか」

『海底探査にそれは必要な事項なのか?』

「そこは関係ないとは思うけど……ほら、腹が減ってはなんとやら、だし。魔神さんはご飯食べれる?」

『食物に関しては自給自足が出来ている……が、人間の作った料理とやらには興味がある。貰えるなら食べるが』

「それなら良かった」

水中で言葉をかわす。普通ならこんな事は不可能だ。だからこそ、その不可思議さにクスクスと笑いながらエールステゥは海面を見上げた。遥か頭上、青を切り開くように差し込む陽光を感じ、瞳を細める。

「今日は探索の旅のパーティー結成記念にパーっとお祝いしなくちゃだもの。一人だけ食べれない、なんてことが無くてホッとしたよ」

この領域はまだ海底探索協会の管理が及ぶ範囲だ。これから先は、その最低限の庇護すら届かなくなる。

魔物もドンドンと凶悪化していくのだろうし、海賊も出るという話だ。遺跡だって、どんな仕掛けがあるのかどの程度の文明レベルの代物が眠っているのか……先の苦労なんて、想像もつかない。だからこそ、今のうちに英気を養って気合を入れておきたかった。その為の祝いの席だ。どうせなら、皆で楽しみたい。

元気に魚を追いかけ始めるオルキヌスと、その手伝いに後を追いかけていくランプを横目にエールステゥは思案する。さて、どんな料理を作れるのだろうか。それは、漁師の腕前ひとつにかかっているのだろう。レシピを思案しながら探索を再開した。

……もっとも、この後。本日の料理担当は、当人の申し出もあってオルキヌスになるのだが。それはまた別のお話。