|

7日目 |

「ったく、あの馬鹿……一体ドコに消えちまったんだ!?」

呻く声の主は頭を抱えた。

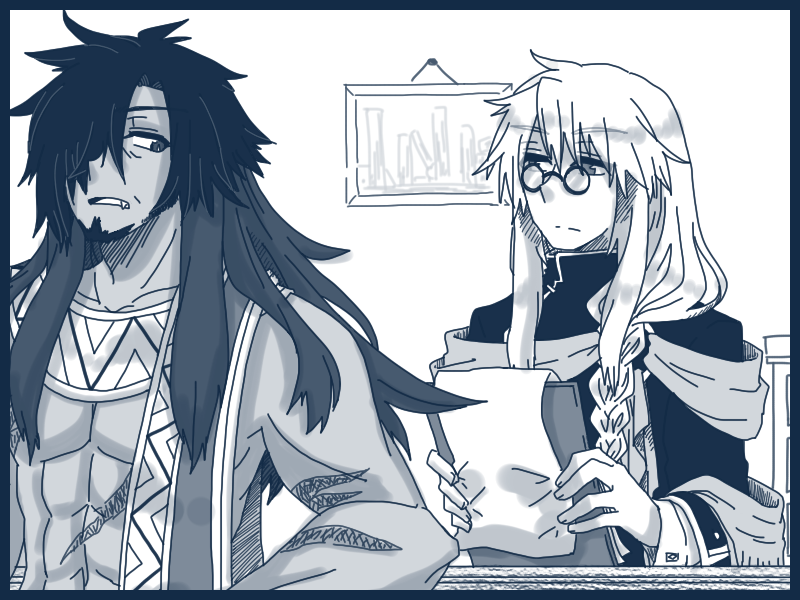

黒髪隻眼。身の丈2メートルはあろうという立派な体躯の持ち主である。全身に幾つもの古びた傷跡を刻みつけたその男は、窮屈そうにその体を屈ませて椅子に座っている。木製の簡単なその椅子は座る者の圧力にギシギシと音を立てていたが、そんなものは男の残された片耳には届いてなど居なかった。

「……その後、情報はねぇのかよ」

「現状は皆無に等しい所ですね。……我々も町の住民に情報提供を呼び掛けて居ますが芳しくありません」

「くそっ……せめてメモのひとつでも残してけってんだ……!」

ギリリと歯を食い縛る音がする。開かれた男の紅の眼差しは、怒気を通り越して殺気すら醸し出す程に鋭さを増していた。その場に居合わせた海洋考古学研究機構《アクエリア》の一般職員達は、その視線に震え上がっている。

それを宥めるように、間に入り込むのはくすんだ金の髪の男である。銀縁の眼鏡を直しながらも相手へと穏やかに微笑みかける姿には、肝の太さを感じさせるものがあった。

「ガルムさん、落ち着いて下さい。お怒りは御尤も。貴方の相棒の一大事という事態に苛立つ気持ちは判らないでもありません。……しかし、それで我々に苛立ちをぶつけられるのは困ります」

「…………、……ワリィ……そんなつもりは無かったんだが……出てたかね、ルカの旦那」

「えぇ、それはもう。存分に」

大人げねぇよな、とぼやくと共に落とされたのは盛大なため息。瞳が伏せられると怒りの気配はかき消えた。その事にホッとした表情で、ルカと呼ばれた《アクエリア》職員は口を開く。

「捜索の幅を広げてみます。町の中だけでなく、外に……街道もですが、海側の情報を集めてみましょう。もしかすれば、何か手がかりが見つかるかもしれません」

「手間をかける」

「何を仰ります。貴方達はあの遺跡の調査を手際よくこなして下さいました。気になるポイントの洗い出し、独自の研究論文、詳細な遺跡内部の資料、海域の安全確保と遺跡の仕掛けの無効化……本来ならば遥かに時間がかかるだろう問題を、この短期間で解決してくださった恩人とも言えます。おかげで我々の研究は今までの何倍もの速度で進むでしょう。……その対価のひとつとして出来る、せめてもの助力です。貴方がアチコチ走り回って探すよりも、我々が声をかけ情報網を駆使した方が広範囲に渡って探ることも出来ますからね」

「……」

「私、ルカーディアがこの件に関しては責任を持って動かせていただきます。どうか、信じてくださいませんか?」

黙り込むガルムに、ルカーディアは静かに告げる。

「我々はまだ情報を集めます。貴方は……少し休んだ方が良い。あまり寝ていらっしゃらないでしょう? 顔色が悪いですよ」

「……チッ」

舌打ちすれば気まずそうな顔で視線をそらすガルム。立ち上がれば、椅子がギギギと鈍い音を立てた。

「……一旦、宿に戻る。何か進展がアレば連絡してくれ」

「了解しました」

深々と頭を下げるルカーディアを振り返る事もなく、ガルムは海洋考古学研究機構の建物を後にする。険しい顔をそのままに歩き始めた。

「……エールステゥ……一体お前に、何があったってんだ?」

その呟きは、誰に聞かれる事もなくただ風に消えていった。

■ □ ■ □ ■ □

「スキルストーンを……どうにか出来るかもしれない、って本当に……!?」

「うむ。嘘は言わぬよ」

エールステゥは眼前でゆっくりと頷いてみせる仮面の人物を窺った。

その言葉の真偽を疑いたくなるのも当然だろう。見も知らず縁もない、ただ偶然先程出遭っただけの人間にそんな善意を施そうなんてそんな美味い話があるものだろうか。普段は、よく共に行動する腐れ縁の冒険者仲間のガルムに「お前はお人好しだな」と散々言われる側の身な訳だが、それにしたって耳を疑う様な案件である。慎重になったとして仕方がないとも言えた。

窺う相手の顔はしかし、残念ながら仮面に覆われていて表情は判らない。目元に開いた切れ込みから見えるかとも思ったが、どういう仕組みか或いは絶妙な作りになっているのか、その内側に光が入り込む様子はなく中はただ闇が覗くのみである。声もまた仮面のせいでくぐもっていてあまりはっきりと感情を窺い知れない。それが本心からのものなのか、演じているものなのか、その不自然さも仮面越しでは流石に察しきれないのである。

そんな訝しげなエールステゥの眼差しに気づいたのかどうなのか。

仮面の人物は、言葉を続けた。

「ふむ、警戒するのも当然じゃろうな。……まあ確かにタダでとは言わぬよ。わしとて何の益も考えずただ単純に人助けをしよう、なぞと言っておる訳ではない。ちと、おぬしに頼みたい事があるのじゃ」

「私に……頼みたいこと?」

「うむ。……おぬし、なかなかに戦い慣れておる身であろう?」

「え……ま、まぁ……確かに。多少は、だけど」

「それも海中戦闘に慣れておる。……違うかぇ?」

何故判るのか。

そんな表情を読んだのか、クツクツと笑う声が仮面の向こうから響く。

「戦慣れは身のこなしを見て、という感じかの。歩き方や些細な体捌きひとつとっても素人とは雲泥の差という奴じゃよ。それに、おぬしの身につけておるソレ……海竜のものじゃな? それも、刻まれた細かな傷や窺える甲殻の様相からすればそれなりに歳経た大柄な個体のモノ、と見た。……そのような物を趣味や粋狂、ましてやただ防御力を求めるだけの者が身につけるとは思えぬ。市販されるような品でもない、造りからしても実践的な一品のようじゃしな。……広い世には、己の手で狩った獲物を加工し己の身に纏い闘う者もあるという。おぬしも、そういう種の人間……と判断した。どうじゃな?」

「……なかなかの読みだね」

決して間違いではない。指摘に思わず唸るエールステゥ。

その様子にカラカラとまたも笑い声を上げれば、仮面は続けた。

「何にせよ、対価とはいえ頼み事をする相手に名乗らぬのも失礼じゃな。……ヴィーズィー、という。おぬしの名を聞いても良いかの?」

「……エルゥ」

「成る程、エルゥかぇ」

謎めいた相手に対し、フルネームを名乗ることは流石に躊躇われた。だからこそ、敢えての略称を名乗ったわけだが相手はさして気にしていない様子である。満足したように頷けばエールステゥを見据えて告げた。

「エルゥ。おぬしに頼みたいのはじゃな。……わしの友人の救出、じゃ」

「救出……?」

「うむ。……このテリメインという広大な海域を、最近遺跡やら諸々の探索のために多くの者がこの地に来ておるであろう? タダの探索者、というならともかく中には物騒な海賊もおる。……ココまではエルゥ、おぬしも知っておろう?」

「まぁ、それは……」

海底探索協会でも、その話は噂されていた。

この滅んだ海テリメインには古代の遺跡が無数に存在するが、そこにはお宝があるとも、或いは未知の魔法があるとも言われている。その話の出処がドコなのか、その真偽もまた不明なわけだが、それを狙っているのは探索者だけではなく海賊も同じくなのだという。その姿はまだエールステゥも未確認だが、海底探索協会の庇護下を離れれば嫌でも姿を見ることになるのだろうとは思っていた。

……その海賊が、どうしたというのだろうか? 不思議そうにヴィーズィーをエールステゥが見つめればコホンと咳払いをした後言葉が続けられる。

「その海賊のうちの誰かがのぅ、我が友を襲ったのじゃよ。友は相応に強い力の持ち主ではあるが……この海は特殊じゃからな。荒事には向かぬ性格でもあった故に、深手を負い浅瀬の海底洞窟に逃げ込んだのじゃ。……海賊は手出ししにくい海流の場所という事もあってか立ち去ったそうじゃが、未だ友は其処に閉じ込められておる。更には、怪我の気配を察知して近海の捕食者が集ってきてのぅ。逃げるに逃げられんらしい」

「それを、どうにかして欲しい……と?」

「うむ。うまく友人を助けてくれた暁には、おぬしに失った物の代わりとなるスキルストーンを工面する事を約束しよう」

「……何でそこまでわかっていて、貴方が助けにいかないの?」

今まで感じていた違和感を口にするエールステゥ。

そうなのだ。そこまで事情がわかっているのならば、現状を知っているのならば、何故自ら助けにいかないのか。それも相手は友だという。ならば、もっと何らかの行動に出ても良かったのではないか。わざわざ困っている自分を助けずとも、助けるために行動することは不可能では無いはずだ。

しかし、エールステゥの問いにヴィーズィーは首を横に振る。

「そうもいかん理由がある」

「理由?」

「手を差し出してくれるかぇ?」

「……手?」

訝しげに、しかしおずおずとヴィーズィーに向けて手を差し出すエールステゥ。

その手へと、ヴィーズィーもまた手を伸ばす。

相手の指先が、エールステゥの掌に届く……その時だった。

「………………え?」

触れた筈のヴィーズィーの指は、エールステゥの手をすり抜けた。

何の感触もない。

まるで幻に触れたみたいだった。

そんな光景に、エールステゥの動きが止まる。

その様子を横目に、ヴィーズィーは苦笑を漏らした。

「コレが、わしが助けに行けぬ理由じゃ。わしは今、おぬしや友が居る海域とは異なるかなり遠い地におる。……助けに行きたいのは山々じゃが、特殊な力の使えぬこの海ではこの距離は致命的でな。わしが辿り着く頃には、力尽きてしまっておるじゃろう。……故に、助けを探しておったのじゃよ」

「それが、私?」

「おぬしならば問題ない、と判断した……という所じゃな。身を飛ばす事は叶わぬが、こうして幻影を見せる程度ならばギリギリなんとかなったでな。……さて、どうじゃろうかの。エルゥや。おぬしの返答を聞きたい」

そのまま沈黙する相手に、エールステゥは暫し逡巡する。

海中呼吸を補助する力を秘めた特殊なスキルストーンという希少な物に対しての対価としても、少々危険度が高そうではある。が、現状それがなければ遺跡探索も出来ないのは確かだ。ろくな金銭も現在ない状況で新たな物を手に入れるのはなかなか難しいだろうし、ソレを考えればこの提案は決して悪いものではないと言える。

エールステゥは頷いた。

ヴィーズィーへと告げる。

「良いよ。私の力で助けられるのならば」

「……うむ、ありがたい。……では、向かってほしい場所を教えようかの」

そうしてヴィーズィーが向かうべき場所を説明し始める中、エールステゥはさてどう対応したものかと思案を始める。

先の話によれば、相手はそれなりに凶暴なサメだという。海中での戦いは元の世界で遺跡探索をしていた中でもしてきたが、アレは精霊の加護を得た状態での話だ。そういったものの無い、ガチンコの戦いというのは随分と久々になる。

「……何年ぶりだっけ」

溜息をつけば、瞳を閉じる。

思い出すのは、今では遠い……冒険者時代よりも更に前に暮らしていた海の蒼だった」