|

9日目 |

竜。

或いは、ドラゴン。

この存在ほどに、有名かつ危険な生物はそうそう居ないだろう。

曰く、それは神話や物語における伝説上の生物。曰く、それは空を舞い炎の吐息をもち強靱な肉体は頑強な鱗で覆われ鋭い角や牙や爪を備えた、生態系における最上位の存在。曰く、それは四大元素を体現する者……挙げ始めれば際限がない。

何にせよその存在は冒険者からすれば決して軽視出来るものではなかった事だけは確かだ。仕事依頼の中にその名が、存在が、仄めかされている文章があるならば、軽々しく受けるのは危険だと判断される程なのである。

例えどれほど小型の存在だろうと、或いは幼い子竜であろうと、まずたった一人きりで立ち向かう事は余程でなければ禁じられる恐ろしい存在。それが、竜というものだった。

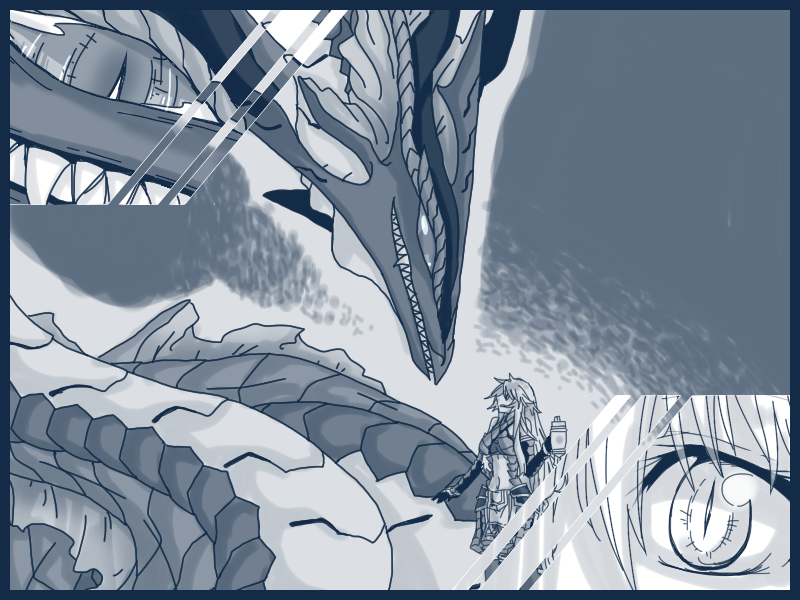

水面から見上げた先、そこから見下ろしてくる長大な身体を持つ存在を見つめながら、エールステゥは震える吐息を吐き出した。

きめ細やかな蒼の鱗。蛇にも似たすらりとしたシルエット。口元からはサメなんて目じゃないほどに大きく鋭い牙が覗く。捻れる様にして伸びる二対の角。手足の代わりに細長い身体から伸びるのは魚の尾にも似たヒラヒラとしたヒレだ。翡翠色の瞳を細めながらもこちらを窺う眼差しには明らかに知性の輝きが宿っている。

ただの巨大なだけのトカゲや蛇、という存在ではない。これは確実に知恵ある古き竜だ。その巨大な体は長い年月を経てきた者が持つ独特の風格や威厳といったものを滲ませ、見る者に畏れを抱かせるには充分なものだった。

(サメの次は竜……なんて勘弁して欲しいんだけど……)

偶然この場に居合わせた存在だろうか。それとも、もしやこの近海が縄張りなのだろうか。どうしたものか、と絶体絶命と言える危機に歯を食いしばった……その時だった。

『……成程、汝が助けか。ヒトの子』

「貴方……人間の、言葉を……?」

『永くを生きればこの程度は造作も無き故に』

長い首をゆっくりとしならせて顔を寄せつつ竜は低く笑う。直ぐ間近からエールステゥの姿を確認していく翡翠の瞳はまるで巨大な宝石の様だ。

『見知らぬヒトの匂いに、さては嗅ぎ付けた狩人かそれとも追手の海賊か……と案じたが余計な思案であったな。そうであったならば我が牙で噛み砕いてやろうかとも思っていたが……フフフ』

「噛み砕かれ無くて幸いだよ……えぇ、本当に」

深くため息を吐く。ヴィーズィーは〝我が友〟と言っていた。だからてっきり人型をしている生き物だと思っていた。完全に、思い込みで。まさか此処まで予想外な存在だとは。まあコレは、予測が甘すぎただけとも言えるのかもしれない……とエールステゥは内心で自分に言い聞かせる。

元より胡散臭い、と思っていた相手だったのだ。もう少し色々と疑って話を聞いておくべきだったのかもしれない。……まあ、実害は(今の所)無さそうだから問題なし、としておくが。

何にせよ現実に打ちひしがれている場合ではないのは確かである。気持ちを切り替える様に大きく深呼吸をすれば、エールステゥはとりあえず海から上がる事にした。ずっと水中にいると体温が奪われてしまう。幸いな事に、蒼竜が居るとはいっても人間一人ぐらいが動き回れる程度の空間は充分存在する。ちょっとすいませんね、と一言断りを入れればザバリと岩場に上がった。

ゴツゴツとした岩場はこの海域の海底から地続きだからか少し濡れている様だった。殆ど灯りが無いので目を凝らさないとわからないが、それでも海藻がこびり付いていたりする場所もある。もしかしたら普段は潮の満ち干きで沈んだりするのかもしれない。

その表面を、チロチロと流れるものがある。決して潮水などではない生臭さ。カンテラで照らし出した先には黒い岩肌に流れる青い液体の流れが見えた。

「これは……もしかして、血?」

『如何にも。海賊共め……手の内に収まる程度の、嫌な匂いのする筒で我が身を狙い礫を放ったのだ』

「嫌な匂いは火薬、礫は銃弾……かな? 怪我の場所を見るから教えて!」

『……尾に近い鰭の側が痛む』

エールステゥの眼差しが真剣なものとなる。カンテラを手に走り出せば竜の体の後方へと向かった。身動ぎし負傷部位を見やすく体勢を整える蒼竜に感謝しつつ血の流れを辿って確認すれば、確かにそこに傷はあった。しかもてんでバラバラに幾つも同じような傷がある。無残に鱗と皮と肉が引き裂かれた様な決して小さくはない傷口は、抉り出された様に痛々しげで今も青い血が流れ続けている。

「散弾か何かを使ったんだね……何て酷い」

『大きな船で近付いてきた海賊共は、我が身に取り付き何度も礫を打ち込んだのだ……振り払い海に叩き落としたがあまりに痛むのでな。上手く泳ぎ難く……止む無く浅い海域に退避したのだ』

「確かにコレだけの傷があったら動き難くなるのも当然だよ」

『癒そうともしたが、楔が打ち込まれているかの様に中に何かを感じるのだ。それを残したままでは塞ぐことは出来ぬ。傷だけではない。何らかの不具合が我が身に起きている。今は話すだけの力も在るが……それも何時まで保つか』

「不具合?」

竜種は生命力が高い生き物だ。少なくとも、エールステゥの知る限りの竜はどれほどの傷を受けてもそう簡単に弱りはしない。この蒼竜もまたその種に属するならば、これ程に弱っているのも不思議なものがある。もしや銃弾そのものに何らかの問題があったのだろうか……そんな思案を巡らせつつも傷口に近付いた。

「ごめんなさい。少し痛むけど……我慢して。調べてみるから」

『手間をかける』

瞳を伏せ動きを止めた蒼竜の傷口に手を伸ばした。本当ならば手を洗って消毒したい所だが、今はそんな贅沢は言っていられない。銃弾で砕かれた鱗の欠片を抜き取り、グズグズに引き裂かれた肉片を掻き分け内部を探す。楔が、と言っていたその正体にエールステゥは心当たりがあったのだ。

震える巨体は痛みを耐えているからだろう。本来ならば身悶えして苦しんでもおかしくはない。申し訳無さを感じながらも探していた指先にコツリとした硬いものが当たった。摘み出す。

「……やっぱり。銃弾が中に残ってたんだね」

散弾は面としての威力は高いが貫通性は決して高くない。

硬い板や薄い竜の鱗ならともかく、分厚い肉までは貫けなかったのだ。

「それにこの銃弾、鉛製だ。もしかしたら不調って鉛の中毒……?」

落ちていた鱗の欠片を手にとる。下手なナイフよりも硬そうなそれを、摘出した銃弾に押し当て力を込めれば簡単に削れ傷がついた。この柔らかさからしてまず間違いないだろう。

鉛の中毒は簡単に生き物を殺してしまう。たとえ竜種といえど、体内深くに潜り込んだ鉛弾からの毒素が血を伝って全身に回れば不調にもなるというものだろう。主原因を自らの手で取り除けないならば、最悪、死に至る可能性もゼロではない。

しかし、とエールステゥは途方に暮れた。

確かに原因はわかったが……銃撃の傷口はかなりの量がある。その全てを弄って残された弾丸を摘出するのは重労働に過ぎた。現在はまだ痛みを必死に堪えてくれているが、長時間にもなれば耐えるだけの体力も尽きるだろう。そうなれば……身体をよじ登って傷口を弄る自分の様な小さな存在は暴れる身体に潰されてしまうだろう

「原因はわかっても……時間がかかり過ぎるよ」

どうしたものか。

こうして悩んでいる間にも毒素は全身に回り始めているというのに。

険しい顔で傷口を睨むエールステゥ。

その時だった。

蒼竜が、静かに声を発したのは。

『ヒトの子よ。汝は己を知らぬのだな』

「……どういう事?」

『汝ならば、この程度の事はさして問題とならぬ筈。何を迷うか』

「そうは言うけれど」

どうしろというのだ。

そんな呟きに声が返される。

『汝は……打ち込まれた楔を瞬時に見分ける事も出来る筈だ、と我は言っているのだ』

「……?」

不思議と自信に満ちた言葉に、エールステゥは傷口を見つめていた眼差しを蒼竜へと向けた。見下ろしてくる翡翠の瞳はどこまでも静かに澄んでいて、決して嘘を言っている様子ではない。

『汝をアレが寄越したのは、汝が最適だとアレが判断した故だ。……アレから助けを寄越すという伝えがあった時、我はその判断を疑った。ヒトの子等に何故助けを求めたのか、他にも適したものは居たのではないか……とな。しかし、その理由は汝を見て判った』

「理由……」

『ヒトの子よ……汝の左の瞳』

「左の?」

見つめられている。その視線を感じて居心地の悪い気分を感じながらも蒼竜の言葉に怪訝げな表情を浮かべるエールステゥ。確かに知っている。この左目は普通の目ではない。人間の瞳孔といえば大小の差はあれど普通は丸いものだ。だが、エールステゥの左目は縦に鋭く割れた様な、そんな瞳孔をしていた。色こそ右目と代わりは殆ど無いのだが、どうしてか片方だけこうなのである。

とはいえこれは昔からだし力など感じた事もない。それだというのに、この蒼竜はこの瞳こそ……というのだ。

しかしそんな疑問を口にするエールステゥに蒼竜はグルグルと喉を鳴らすようにして瞳を細める。まるで、人間で言うならニヤリと笑う時の様なそんな気配を感じた。

『使い方を知らねば、例えどれほど稀有な道具で在ろうとも価値はない。……汝もまた、その瞳の使い方を知らぬだけの事』

「そんな事を言われても……使い方なんて、判らないよ。だって目は物を見るのが正しい使い方、でしょう?」

それ以上に何が在るというのか。

訴える様なエールステゥの言葉に蒼竜は口を開いた。

『ならば示そう。……汝の目は、汝の世界の物体に例えるならば〝徒渉る神の目〟に近しいものだ』

徒渉る神の目。それは全てを見通す不思議な神の遺産ではなかったか。思わぬ言葉に思わず黙り込むエールステゥ。歌うような鳴き声が蒼竜の口から溢れる。それはヒトで言う詠唱の変わりなのか周囲に濃密な魔力の気配を感じる。蒼竜は、スキルストーンを持たずとも術式を扱えるのだろうか、それともドコかに取り込んでいるのだろうか。思わずそんな思考が脳裏をよぎるエールステゥの眼前に煌めく魔法陣が浮かび上がる。

それを、左の瞳が目視した次の瞬間、

――…ズキンッ!!

「い゛……ッ、あ゛あ゛ァぁあ゛ア゛あ゛ッ!!??」

激痛が走った。

まるで頭蓋に杭を打ち込まれた様な衝撃に思わず身体が崩れ落ちる。叫び出し悶絶しそうになる程の苦痛に必死で耐えた。歯を食いしばる。鼓動に合わせる様に痛むのは左目というよりは頭の奥深くだった。浅く呼吸を繰り返して痛みを何とかやり過ごそうと試みる。

「……う」

『ヒトの子よ』

「……、ッ……なん、とか……大丈夫、たぶん、うん……」

フラフラする頭を押さえつつエールステゥは立ち上がる。

まだ怖くて目は開けられない。一体自分に何が起きたというのか。

『小さな川の流れが唐突に大きくなった様なものだ。受け取る情報の流れが遥かに増えた。故に、処理しきれず汝は苦痛を感じたのであろう』

「そう、いう……危険性は……早めに……」

『失念していた……すまぬ。しかし、これで汝の瞳は言葉の通り、目を覚ました。後は、自らの意志で調整し流れ込む情報の量を制御すれば良い』

「……簡単に言ってくれるね」

正直、先に言っておいてほしかったし、それは難易度が高い奴なのではないのか。しかし出来なければ目も開けられない。覚悟を決めて意識を集中させる。多分、左目の使い方は何となく察しがついていた。様々なものを見極め解析する、そんな術式がエールステゥの世界にも存在はしていたからだ。その術式は一般的なものでもある。アレよりも無差別で情報量も多いが、同じ要領で読み取るものを選別する事は不可能ではない筈だ。

恐る恐る目を開ける。視界がやたらと騒がしくまた頭が痛んだが、意識して見るものを制限しようと試みればジワジワと痛みは引き、今までの視界とほぼ変わらないものへと収まった様だった。そのまま蒼竜の傷口へと視線を向けてみる。何か、変化はあるだろうか。

「……ぁ」

薄暗い中で浮かび上がる様だった。その身の内に食い込んだ散弾の全てが何処にあるのか、どういう状態なのか、更には鉛毒の侵蝕具合までが手に取るように判る。場所さえ判れば後は処置を手早く行えば問題ない。エールステゥは自らの目の力を頼りに全ての弾丸を的確に摘出した。更には魔導石を媒介に、止血の為の治癒術と鉛毒解消の為の解毒術をかけてやる。

ここまですれば、後は蒼竜の回復力で何とかなるだろう。さすがに緊張したし手間こそかかったので終わった頃にはぐったりと座り込むエールステゥ。

「このまま、少し休めば……きっと動ける様になるよ」

『そうか……礼を言おう、ヒトの子よ』

「ううん。良いんだ。……貴方を助けるって約束したのは、私も理由あってのことだし」

別にただの親切心からではないのに、と苦く笑うエールステゥに蒼竜は告げる。

『知っているとも。汝が此処に来た経緯は既にアレから聞いている。……が、その上で礼を言うのだ。我を垣間見、討伐せんとするニンゲンは少なくない故に』

「……真面目だなぁ」

『性分だ』

「それなら、まあ……仕方ないね」

言って、お互いに顔を見合わせれば自然、笑みが溢れた。

遺跡が沈む海の奥深く。

二つの笑い声がしばし、響いたのであった。